Los valientes duermen solos nº 596

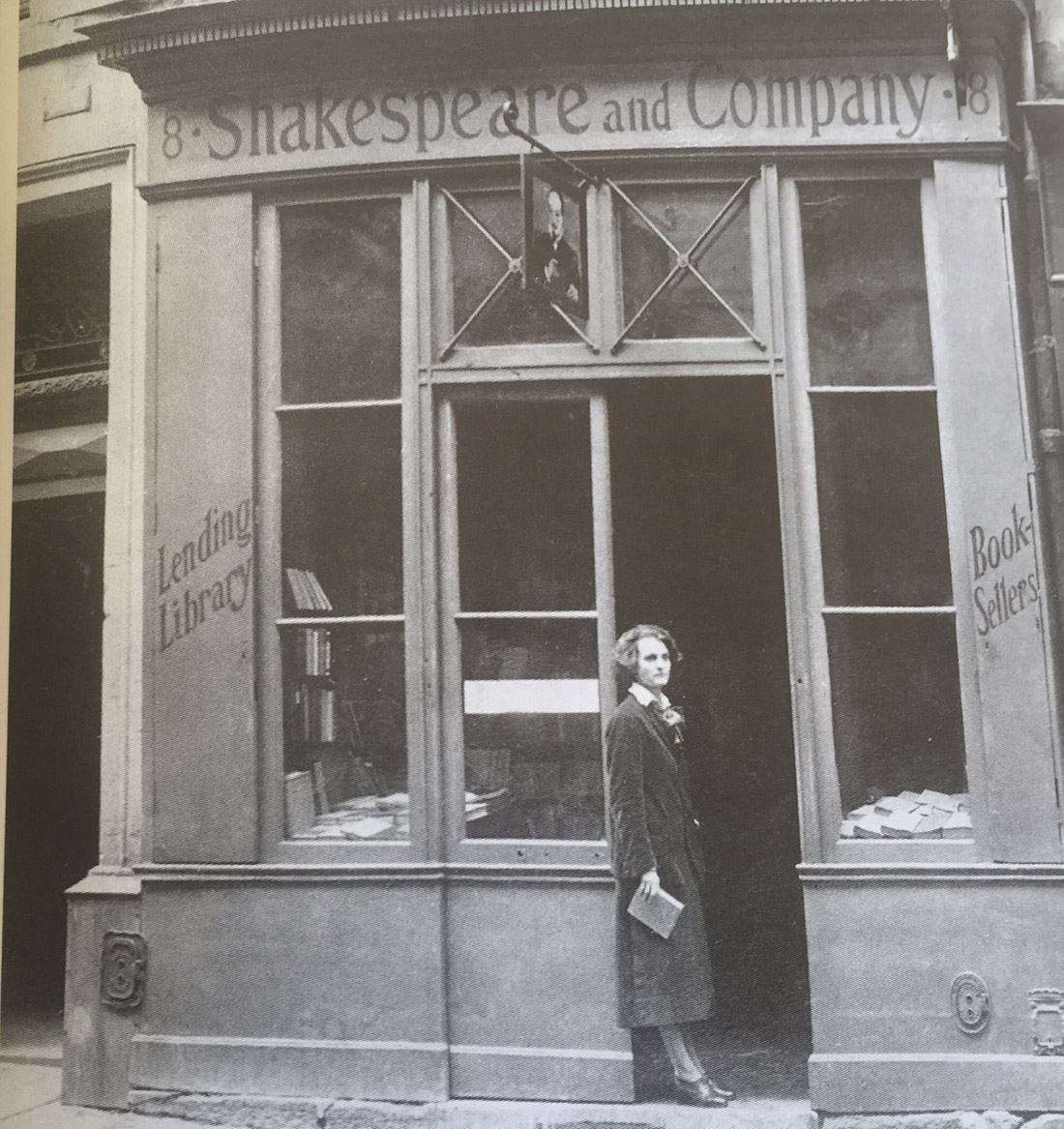

Sylvia Beach

(14 de marzo de 1887 en Baltimore – 5 de octubre de 1962 en París)

Fue la mejor librera de aquel París de los años 20, junto a su compañera Adrienne Monnier. Su local fue el epicentro de la ‘Generación perdida’, la Hemingway, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, D.H. Lawrence…pero su gran cómplice fue James Joyce, de quien publicó el ‘Ulises’ en 1922

En contra de su apariencia algo distante, Sylvia Beach fue la matrona cálida de la mayor concentración literaria que tuvo París en los años 20 del siglo pasado. Es más: parece que la Generación perdida fuese en verdad una leyenda articulada para que ella le diese cobijo, contorno y leyenda. Con una suavidad de dama fiera amortiguó los egos monumentales de esa manada espontánea de escritores que fijó uno de los momentos más poderosos de la cultura europea contemporánea, citándose como en alud en la pequeña librería del número 12 de la Rue de l’Odéon que ella regentaba: Shakespeare & Company.

Bibliografía selecta

Sylvia Beach and the lost Generation, de Noel Riley Fitch (Copyrighted Editorial, mayo de 1985)

Un hada con «Ulises» bajo el brazo, artículo de Antonio Lucas (El Cultural, 22 de febrero de 2015)

Material de prensa: presentación, notas y cronología

Pero antes de ocupar sin ruido el centro descomunal de la literatura, esta mujer fue tomando posición en la vida con un candor de filtraciones exquisitas alentado por la delicadeza de un padre que fue pastor presbiteriano en Baltimore (EEUU), donde antes había ejercido su predicación autodestructiva Edgar Allan Poe, fijando por igual uno de los momentos más fastuosos de la literatura norteamericana y de la dipsomanía continental. Sylvia Beach nació en aquella ciudad en 1887, en una casa de madera donde estaba decretada la alegría. La suya no fue una infancia de verja cerrada. Cuando la muchachita estaba aún a medio criar comenzaron los viajes a Europa con estancias en París, España y los Balcanes. En estas aventuras fue perdiendo el síndrome de las verdes praderas y el aire de granja abierta para tricotarse por dentro una estela de mundana sin caer en la promiscuidad de darse importancia. Todo esto como voluntaria de Cruz Roja.

Cuando Sylvia Beach llegó en 1917 a la Universidad de la Sorbona para estudiar literatura francesa traía algo de flor trasplantada a la ciudad de todos los excesos, donde sonaban los violines en las azoteas. Se aplicó a los estudios mientras París acumulaba una bandada de chicas con falda de charlestón y sombrero rematado en plumas de marabú que aún no se había echado a perder, perseguidas por una recua de artistas alucinados que alojaban en el cráneo una metralla de absenta, cubismo y caligramas. Todo mezclado con noticias de la carnicería que armó la Primera Guerra Mundial. Una mañana, la joven Sylvia pasó por la Rue de l’Odéon, donde otra damita de 20 años, Adrienne Monnier, acogía letraheridos en un local de alma apache, La Maison des Amies des Livres. Allí el personal se calentaba escuchando leer a Joyce, Gide y Valéry.

En aquellos días los escritores extranjeros entraban en París en manada. Alrededor de Gertrude Stein y su hermano Leo, millonarios y mecenas, se acumulaba un ajuar de hambrientos. Sylvia puso la oreja en la acera y entendió que esos ñus merecían una majada diurna antes de dejarse rodar por la noche y las tabernas. Alentada por Monnier, que la tomó de cómplice y de amante, abrió su propia librería especializada en literatura anglosajona e inauguró una nueva forma de estar en París: hacer nido en la Shakespeare & Company, pila bautismal de la Generación perdida. Nadie podía aspirar a hacerse un sitio en la ciudad sin recibir antes credenciales y bendición en casa de Sylvia Beach.

Hemingway, que tenía el don de estar en el sitio exacto en el momento oportuno, se encaramó a la librería robando puntualmente libros que luego dejaba en la barra del Harry’s Bar, donde aún le fiaban. Scott Fitzerald escogió aquel galpón para reposar la palidez de las resacas después de tomar el último puyazo en la terraza de la Closerie des Lilas. Ezra Pound dispensaba citas fastuosas usando la lengua como hisopo mientras inventaba otra de las formas de la modernidad. Nabokov asomó algún día por ver si de los anaqueles escapaba una mariposa. T. S Eliot se rozaba con el río de la gente antes de encerrarse por siempre en su despacho de Faber & Faber. El editor Robert McAlmond siempre entraba como el que va de caza. Y la exquisita y loquísima Djuna Barnes se exhibía con descaro por si algún bohemio total le calentaba los pies con el frío de las manos o alguna modelo le sacaba la blusa sin estropearle el tocado. Este era el día a día de Sylvia Beach, que también alquilaba a algunas de estas criaturas el piso de arriba de la librería, que entre otros tuvo de inquilino al pianista George Antheil, especializado en trepar hasta el balcón por la fachada de la Shakesperare & Co.

Pero el exvoto más preciado de aquella turba era el dublinés James Joyce. Un dandi con parche en el ojo izquierdo, mil quinientas dioptrías en el derecho, anillos en los dedos de una mano, bastón, sombrero y una capacidad de sacarle al lenguaje sonidos de arrayán con una tormenta de palabras. Sylvia Beach creyó fieramente en la escritura de aquel hombre excéntrico e indescifrable que siempre le debía dinero. Y asumió fijar una de las esquinas de la literatura contemporánea publicando lo que nadie se atrevía: el ‘Ulises’. Logró mil suscriptores, en un primer gesto de ‘crowdfunding’. Era 1922. La locura hizo sobre ellos algunos vuelos rasantes. Joyce corregía compulsivamente el manuscrito durante 17 horas al día. Beach soportaba cada cambio dejándose la piel por entender que aquello merecía la pena. No comían. Dormían lo justo. Se alimentaban de tachaduras de manuscrito y de tabaco negro. Resultaba imposible dar un paso sin que cada palabra fuera sopesada en la zona más íntima del cerebro de Joyce. Así pasó un año, mientras Beach y Monnier resolvían su pasión callada en medio de un mundo macho donde los egos alcanzaban diámetro de zepelín.

Cuenta Noel Riley Fitch en su libro sobre la Generación perdida que el día que llegaron los primeros ejemplares del libro «Sylvia se paseaba a lo largo del andén de la Gare de Lyon mientras esperaba, envuelta por el frío aire de la mañana, la llegada del tren de Dijon. Era el 2 de febrero de 1922. El expreso llegó a las 7.00. Corrió hacia el conductor y le pidió los dos primeros ejemplares de ‘Ulises'». Los enviaba el editor Maurice Darantière. Al día siguiente, Joyce cumplía 40 años. Aquella novela/poema/artefacto/ fundó una nueva astronomía. Y generó una convulsión en la que se dieron cita la admiración, el rechazo, la censura, el asombro, la piratería de las ediciones americanas y la envidia. Aprendió así a ejercer sus derechos de editora y representante a mordisco limpio. Sylvia Beach sobrevivió a aquello, pero le quedó un leve síndrome de Estocolmo: «La voz de Joyce me encantaba. Hablaba con la entonación de un tenor […] Escogía sus palabras y su sonoridad con gran cuidado, debido sin duda a su amor por la lengua», anotó en sus memorias. Luego emprendió el mismo camino fascinante colaborando en la edición de Finnegans Wake. Joyce absorvió la vida de Sylvia Beach. Había empeñado el coche, la casa, los ventidos, la sangre.

La discreción le llevó a no quejarse nunca. Fue una de esas mujeres que además de hacer la historia ayudaron a completarla. En 1939 el sueño de aquella comuna intelectual comenzó a craquelarse. Los nazis hocicaban ya en buena parte de Europa. Y en 1941 llegó el zarpazo. Un oficial nazi irrumpió en la librería de la Rue de l’Odéon pidiendo en un perfecto inglés el único ejemplar que quedaba de Finnegans Wake. Sylvia Beach se negó a venderlo. Ya habían generado demasiado daño entre los suyos como para dispensarles también los libros de aquellos a los que el nazismo perseguía, humillaba, oprimía, asesinaba. Días después, un grupo de SS llegó hasta el local con la intención de cerrarlo, pero la Shakespeare & Company ya estaba desmantelada. Sylvia Beach fue detenida y confinada seis meses en el campo de concentración al sur de París. Nunca más recuperó aquel sueño talado. Asumió el silencio. No se movió de París. Ella lo había sido todo antes de estar detenida y dormir en una colchoneta en el suelo. No volvió a la edición, ni a los amigos (todos dispersados o muertos), ni a la fiebre de las tardes infinitas escuchando a hombres insaciables con las palabras. Jamás hizo alarde de nada ni mostró un destello de vanidad. Su amante, su mujer, Adrienne Monnier, se suicidó en 1955. Ella resistió algo más. Hasta 1962, con un lema faulkneriano alojado en lo hondo del pecho:»Entre la pena y la nada elijo la pena». Había sido muy feliz.